Bildungskarenz nutzen, um Verkaufsskills zu erhöhen

Die Bildungskarenz war in Österreich ein etabliertes Instrument zur beruflichen Weiterbildung. Sie bot Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit, sich für einen bestimmten Zeitraum vom Job freistellen zu lassen, um sich inhaltlich weiterzuentwickeln – mit finanzieller Absicherung durch das Weiterbildungsgeld. Mit Ende März 2025 wurde diese Regelung abgeschafft, Übergangsregelungen bestehen jedoch noch. Ab 2026 wird die „Weiterbildungszeit“ als Nachfolgemodell eingeführt.

Verkaufskompetenz zählt zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren im beruflichen Aufstieg und bei der Verwirklichung finanzieller Ziele. Wer überzeugend verkauft, steigert nicht nur den eigenen Marktwert, sondern schafft die Basis für unternehmerischen Erfolg und nachhaltige Einkommenssteigerung. In Verbindung mit einer Freistellung kann die Zeit gezielt genutzt werden, um Verkaufstechniken zu vertiefen, Netzwerke auszubauen und neue Vertriebsstrategien zu erlernen.

Was war die Bildungskarenz?

Die Bildungskarenz war eine arbeitsrechtlich vereinbarte Freistellung, die nach mindestens sechs Monaten ununterbrochener Beschäftigung beim selben Arbeitgeber möglich war. Sie konnte zwischen zwei und zwölf Monaten innerhalb eines Vierjahreszeitraums in Anspruch genommen werden.

Voraussetzung war eine Weiterbildungsmaßnahme von mindestens 20 Wochenstunden, in Betreuungssituationen waren 16 Wochenstunden ausreichend. Während dieser Zeit erhielten Teilnehmende Weiterbildungsgeld in Höhe des Arbeitslosengeldes. Die Maßnahme musste einen Bezug zur beruflichen Weiterentwicklung haben, eine Genehmigung des Arbeitsmarktservice war erforderlich.

Die Bildungskarenz konnte am Stück oder in Blöcken genommen werden, wobei jeder Block mindestens zwei Monate dauern musste.

Strategien zur erfolgreichen Nutzung für Verkaufskompetenz

Praxisorientierte Verkaufstrainings auswählen

Ein effektives Verkaufstraining sollte nicht nur theoretische Grundlagen vermitteln, sondern diese auch konsequent in praktischen Übungen festigen. Reine Vorträge oder passive Onlinekurse haben oft nur begrenzten Lerneffekt. Deutlich wirksamer sind Programme, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gelegenheit geben, das Gelernte unmittelbar in simulierten Verkaufssituationen anzuwenden.

Zu den zentralen Inhalten gehören:

-

Gesprächsführung: Strukturierte Verkaufsgespräche führen, Bedürfnisse erkennen, den roten Faden behalten.

-

Bedarfsermittlung: Durch gezielte Fragen und aktives Zuhören präzise herausfinden, was Kundinnen und Kunden wirklich benötigen.

-

Einwandbehandlung: Professioneller Umgang mit Vorbehalten und Zweifeln, ohne in Druck oder Defensivhaltung zu geraten.

-

Verhandlungspsychologie: Preis- und Vertragsgespräche souverän führen, Win-win-Situationen schaffen.

Moderne Verkaufstrainings integrieren darüber hinaus aktuelle Trends wie digitale Tools zur Leadgenerierung, Social-Selling-Strategien auf Plattformen wie LinkedIn oder CRM-gestützte Verkaufsprozesse, um Kundendaten effizient zu nutzen. Ein gutes Programm bietet eine klare Balance zwischen Wissensvermittlung, praxisnahen Rollenspielen, Feedback durch erfahrene Trainerinnen und Trainern sowie realistischen Fallstudien aus der eigenen Branche.

Praxis-Tipp: Achten Sie bei der Auswahl auf anerkannte Zertifikate, kleine Gruppengrößen für intensives Feedback und die Möglichkeit, individuelle Verkaufsgespräche analysieren zu lassen.

Netzwerken als Lernverstärker nutzen

Weiterbildung ist nicht nur Wissensaufnahme – sie ist auch eine Plattform für berufliche Vernetzung. Wer eine Bildungskarenz für Verkaufstrainings nutzt, bewegt sich häufig in Gruppen mit Gleichgesinnten aus unterschiedlichen Branchen. Daraus ergeben sich Gelegenheiten, voneinander zu lernen, Erfahrungen zu teilen und potenzielle Geschäftspartner zu gewinnen.

Ein gezieltes Networking während der Weiterbildung bietet:

-

Neue Perspektiven: Gespräche mit Personen aus anderen Branchen eröffnen neue Sichtweisen auf Vertriebsstrategien.

-

Kontakte für zukünftige Kooperationen: Gemeinsame Projekte oder gegenseitige Empfehlungspotenziale entstehen oft aus solchen Kontakten.

-

Marktinformationen aus erster Hand: Austausch zu Trends, Kundenerwartungen und branchenspezifischen Herausforderungen.

Praxis-Tipp: Nutzen Sie Pausen, Gruppenarbeiten und Social-Media-Gruppen der Weiterbildung, um aktiv in den Dialog zu treten. Stellen Sie Fragen, bieten Sie eigene Expertise an und dokumentieren Sie relevante Kontakte direkt im CRM oder einem Kontaktnetzwerk-Tool.

Theorie mit praktischen Projekten verbinden

Die wirksamste Form des Lernens im Verkauf ist der sofortige Praxistransfer. Das kann innerhalb des bisherigen Unternehmens geschehen – beispielsweise durch die Übernahme neuer Kundensegmente, die Optimierung bestehender Verkaufsprozesse oder die Einführung neuer Vertriebskanäle – oder durch ein eigenes Projekt im Nebenerwerb.

Beispiele für praxisorientierte Projekte:

-

Testvertrieb eines neuen Produkts in einem kleinen Marktsegment.

-

Optimierung eines bestehenden Kundenstamms durch gezielte Cross-Selling-Maßnahmen.

-

Entwicklung und Umsetzung einer Social-Media-Kampagne zur Leadgewinnung.

Durch diese direkte Anwendung entstehen messbare Ergebnisse, an denen sich der Lernerfolg objektiv überprüfen lässt. Gleichzeitig werden Sicherheit und Routine im Umgang mit Kundinnen und Kunden gestärkt.

Praxis-Tipp: Dokumentieren Sie Ihre Projekte strukturiert. Notieren Sie Ziele, angewandte Techniken, Reaktionen der Kunden und Ergebnisse. Diese Dokumentation wird später wertvoll – sei es für künftige Arbeitgeber, Kunden oder für die eigene Optimierung.

Kontinuierliche Weiterbildung einplanen

Der Vertrieb ist ein dynamisches Feld. Technologien, Kundenverhalten und Marktbedingungen verändern sich stetig. Daher reicht es nicht aus, sich während der Bildungskarenz intensiv weiterzubilden und danach den Lernprozess zu stoppen.

Ein sinnvoller Ansatz ist die Erstellung eines individuellen Entwicklungsplans:

-

Regelmäßige Schulungen: Mindestens ein bis zwei spezialisierte Seminare pro Jahr.

-

Fachlektüre: Laufende Lektüre von Fachzeitschriften, Branchenberichten und aktuellen Studien.

-

Marktbeobachtung: Analysen von Wettbewerbern, Preisentwicklungen und neuen Vertriebswegen.

-

Reflexion: Quartalsweise Überprüfung der eigenen Verkaufskennzahlen, Identifikation von Verbesserungspotenzial.

Dieser kontinuierliche Prozess hält Ihre Kompetenzen auf aktuellem Stand, stärkt Ihre Position im Unternehmen oder am Markt und sorgt dafür, dass Sie langfristig flexibel auf neue Herausforderungen reagieren können.

Praxis-Tipp: Planen Sie feste Lernzeiten in Ihren Arbeitsalltag ein und nutzen Sie digitale Plattformen, um orts- und zeitunabhängig Wissen zu vertiefen.

Übergang zur Weiterbildungszeit vorbereiten

Mit der Einführung der Weiterbildungszeit ab 2026 verändert sich das Umfeld für berufliche Freistellungen grundlegend. Ziel dieser Reform ist es, die Fördermittel gezielter einzusetzen, Missbrauch zu vermeiden und sicherzustellen, dass die gewählte Weiterbildung tatsächlich einen erkennbaren Mehrwert für die berufliche Zukunft bringt. Für Personen, die ihre Verkaufskompetenzen ausbauen wollen, bedeutet das: sorgfältige Vorbereitung wird noch wichtiger.

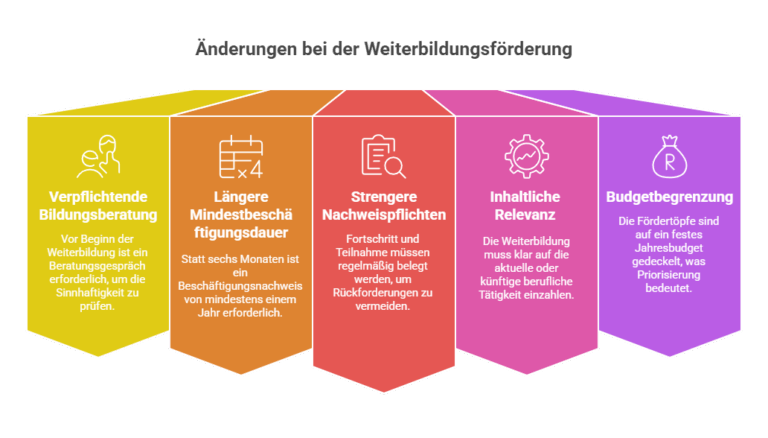

Wesentliche Änderungen im Überblick

-

Verpflichtende Bildungsberatung: Vor Antritt der Weiterbildungszeit ist ein Beratungsgespräch bei einer anerkannten Stelle vorgesehen. Hier wird geprüft, ob die geplante Maßnahme sinnvoll, realistisch und förderwürdig ist.

-

Längere Mindestbeschäftigungsdauer: Statt wie bisher sechs Monaten beim gleichen Arbeitgeber wird ein Beschäftigungsnachweis von mindestens einem Jahr verlangt.

-

Strengere Nachweispflichten: Fortschritt und Teilnahme müssen während der Maßnahme regelmäßig belegt werden. Fehlzeiten oder nicht bestandene Module können zu Rückforderungen führen.

-

Inhaltliche Relevanz: Die Weiterbildung muss klar erkennbar auf die aktuelle oder künftige berufliche Tätigkeit einzahlen – bei Vertriebstrainings ist eine konkrete Begründung notwendig, warum diese für den Arbeitsplatz oder die Karriereentwicklung wichtig sind.

-

Budgetbegrenzung: Die Fördertöpfe sind auf ein festes Jahresbudget gedeckelt, was bedeutet, dass Förderzusagen zeitlich und inhaltlich priorisiert werden könnten.

Frühzeitige Planung als Erfolgsfaktor

Wer seine Weiterbildung nahtlos in die neue Regelung überführen möchte, sollte spätestens im Jahr 2025 mit der Planung beginnen. Dazu gehört:

-

Klare Zieldefinition: Präzise festlegen, welche Verkaufskompetenzen aufgebaut werden sollen – z. B. Verhandlungsführung, Key-Account-Management oder digitale Leadgenerierung.

-

Programmauswahl mit Nachweisfähigkeit: Ein Training wählen, das alle geforderten Stundenkriterien erfüllt, über ein anerkanntes Zertifikat verfügt und detaillierte Lehrpläne sowie Teilnahmebestätigungen ausstellt.

-

Individuelle Begründung vorbereiten: Im Beratungsgespräch nachvollziehbar erklären, wie die Maßnahme die eigene Beschäftigungsfähigkeit erhöht oder auf neue Aufgaben im Unternehmen vorbereitet.

-

Abstimmung mit dem Arbeitgeber: Frühzeitig klären, ob das Unternehmen die Freistellung unterstützt, und dokumentieren, wie die neu erworbenen Kompetenzen später im Betrieb genutzt werden.

-

Zeitliche Abstimmung: Den Start der Weiterbildung so legen, dass alle formalen Fristen eingehalten werden und keine Fördermittel verfallen.

Typische Stolpersteine vermeiden

-

Unklare Lernziele: Wer nur vage angeben kann, „etwas im Vertrieb“ zu machen, hat schlechtere Chancen auf Genehmigung.

-

Nicht akkreditierte Anbieter: Fehlen formale Nachweise, können Förderungen gestrichen werden.

-

Fehlende Praxisanbindung: Reine Theoriekurse ohne klaren Praxisbezug werden oft nicht als berufsrelevant anerkannt.

-

Unzureichende Dokumentation: Fehlende Teilnahmebestätigungen oder Leistungsnachweise führen zu Rückforderungen.

Praxis-Tipp: Erstellen Sie bereits vor Antragstellung eine Mappe mit allen relevanten Unterlagen: Kursbeschreibung, Stundenplan, Qualifikationen der Lehrkräfte, Lernziele, Bezug zum Beruf, Kostendarstellung und Bestätigung des Arbeitgebers. Diese Vorbereitung spart Zeit im Genehmigungsprozess und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entscheidung.

Mit diesem strukturierten Vorgehen bleibt die Weiterbildungszeit nicht nur eine formale Möglichkeit, sondern wird zu einem strategischen Werkzeug, um gezielt und nachweisbar Verkaufskompetenzen aufzubauen – auch unter den strengeren Anforderungen der neuen Regelung.

Kernfakten im Überblick

| Aspekt | Wesentliches |

|---|---|

| Bildungskarenz | Freistellung ab 6 Monaten Beschäftigung, Dauer 2–12 Monate, mindestens 20 Wochenstunden Weiterbildung, Anspruch auf Weiterbildungsgeld |

| Abschaffung & Übergang | Auslaufen mit März 2025, Übergangsfristen für vereinbarte und begonnene Maßnahmen |

| Weiterbildungszeit ab 2026 | Neues Modell mit strengeren Bedingungen, Pflichtberatung, Nachweispflichten, Budgetbegrenzung |

Fazit

Die Bildungskarenz war ein wirkungsvolles Instrument, um sich zeitlich und finanziell abgesichert auf Weiterbildung zu konzentrieren. Für den Ausbau von Verkaufskompetenzen bot sie ideale Rahmenbedingungen: Zeit zum Lernen, praxisnahe Trainings und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Mit der Umstellung auf die Weiterbildungszeit verändern sich die Spielregeln, doch mit vorausschauender Planung und klaren Zielen bleibt es möglich, diesen Zeitraum effektiv für die eigene berufliche Entwicklung zu nutzen.

Passende Artikel:

Commitment im Verkauf – Schlüssel zur nachhaltigen Kundenbindung und Umsatzsteigerung

Charisma im Vertrieb: Zwischen soziologischer Theorie und praktischer Wirkung

Das Johari Fenster im Verkauf: Selbstbild, Fremdbild und ihre Wirkung auf den Vertriebserfolg

Die Zukunft des Recruitings im Vertrieb

Menschen im Vertrieb Blog I Vertriebssteuerung – mit KI

Menschen im Vertrieb Blog I Wie verkaufen große Persönlichkeiten